キャラクターにとって言語とはなにか

第37回文学フリマ東京にて初頒布された『PROJEKT METAPHYSICA』Vol.2(2023年11月11日発行)所収の拙稿『キャラクターにとって言語とはなにか』を以下に転載します。ブログ用に体裁を整えるのみで改稿はしていませんが、一部文献の参照頁数・一部人名の誤記を修正し、可読性を考慮して引用・原文を問わず、傍点部を太字強調に変更しています。

私たちに観察されているポルノ映画の作中人物たちが、私たちの生のほうをスペクタクルとして眺める者になれたとすれば、彼らは何と言うだろうか? 私たちの夢のほうは私たちを見ることができない――これがユートピアの悲劇である。作中人物と読者が立場を入れ換えるということは――それがあらゆる読書のよい規則だが――ここでも機能すべきではあるのだろう。ただし、私たちが自分の夢を生きることを学ぶということは、夢のほうが私たちの生を読むことを学んでいるということほどには重要ではない。

ジョルジョ・アガンベン「共産主義のイデア」『散文のイデア』高桑和巳訳、月曜社、2022年(原著1985年・2002年)、83-84頁

§1 未生のインファンティア

二〇世紀イタリアの著名なジャーナリストであるオリアーナ・ファラーチは、予期せず婚外妊娠した胎児を過労のために流産した直後、生まれなかった子供に法廷で告発されるという夢を見たと記しています。

僕は生まれることを望みませんでした。初めのうちは、生まれることは美しいと感じていました。母さんが僕に教えたのです。生まれることは美しく、無から脱け出すことは喜びである。無より悪いものはなく、最悪なのは、存在しなかったと言わねばならないこと。母さんの信仰が僕を引きつけ、母さんのプレポテンツァ prepotenza が僕を引き付けました。

[…]もし人生が苦しむことであるなら、一体何のために生まれるのですか。胎児たちの目的ははっきりしています。生まれること。存在すること。では母さんたちの世界では何が目的なのですか。死ぬことですか。無を待つことですか。もし無に向かっているのなら、なぜ無に還るために無から出てゆかなければならないのか、僕にはわかりません。

オリアーナ・ファラーチ『生まれなかった子への手紙』竹山博英訳、講談社、1977年、135-136頁・139頁。訳文は西平直『誕生のインファンティア 生まれてきた不思議、死んでゆく不思議、生まれてこなかった不思議』みすず書房、2015年、195-196頁より

引用にあるプレポテンツァとは「横暴・横柄・圧倒的な権力・自分勝手な我がまま」を意味するイタリア語で、訳書では「絶対権力」と訳されています。「どうやらファラーチは、「大いなるいのちの摂理」の圧倒的な力をこの言葉に託したことになる。好むと好まざるとに関わらず、「太古から脈々と受け継がれてきた生を肯定する絶対の法則」が、横柄なまでに圧倒的な権力をもって」*1生者から胎児に押し付けられる。しかし、死産児は自ら生まれないことを選んだと主張し、生者を法の場で裁く。このファラーチの特異な夢見は、法という他者に裁かれることで、法と言語に欲望されるポジションに自らを置き、混乱に揺らいだ象徴界を構築し直すとともに、死産児という対象a=失われた対象に欲望される対象として自己を立て直す無意識のプロセスであった*2。

教育学者の西平直氏は、イタリアの哲学者ジョルジョ・アガンベンの初期著作『インファンティアと歴史』*3における幼児期=インファンティアinfanziaという複層的な概念を「子供の頃に感じた、言葉に写し取ることのできない、在ることの不思議」という具体的な問いに置き直した上で、「生まれてきた不思議」と存在論的に等価であるべき「生まれてこなかった不思議」の一場面として、ファラーチが語る「胎児の証言」をこのように論じています。また、この精神分析的な読解に加え、何かが存在することは何かを存在させないことであり、あらゆる存在者は「他の何か/誰かでもありえた」という無数の可能性を排除して成り立っている、という埴谷雄高の「未出現」の思想を補助線に引くことで、「生まれてきた私」の背後に蟠っている「生まれなかった誰か」の声を聴き取り、その者ではなく「私が生まれてこなかった」という可能性すらも思考しうる理路を探っています。そして、生者にとって非対称な出現と未出現とが対立しない、「生まれてきた子供」と「生まれてこなかった子供」とが対称的に存在する始原の地平を、盤珪永琢の不生にアガンベンの潜勢力を重ねることで遠望しようとしています。

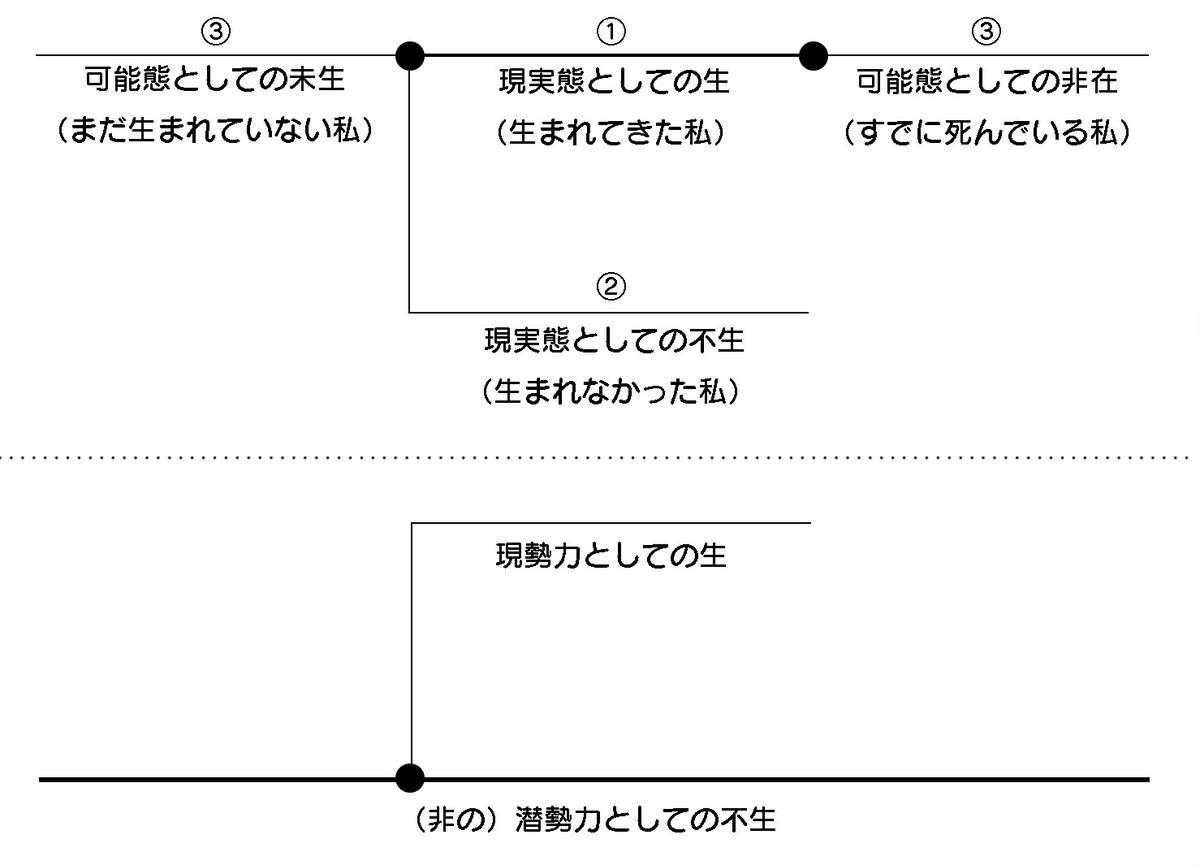

おおむね生者は、①「生まれてきた私」を価値の中心に置くことで、②もはや実現しない「生まれなかった私」という事態を抹消し、同時に③「まだ生まれていない私」と「すでに死んでいる私」を無限遠点の事態として忘却しています。しかし、ファラーチや芥川龍之介の「河童」に現れる、生まれないことを意志するほうが自然である子供たちからすれば、むしろ③と②を直線でつないだ「生まれることも死ぬこともない」不生の地平こそが存在の本態にして本流であり、①存在者として「生まれること」はそこから分岐する支流と言うべき例外的な契機にすぎません。

生誕の拒絶以外に言葉を発さない子供たちのそのような存在の仕方は、生と死を現実態energeia/可能態dynamisとして対立的に捉える生者の死生観では思考できない。それは生者の区別する生死が問題にならない地平として、アガンベンに解釈された現勢力あるいは行為atto/その中に絶えず働く潜勢力あるいは能力potenzaの二項から捉え直す必要がある。厳密には、現勢力に移行して存在することも存在しないこともできる非の潜勢力あるいは無能力 adynamiaとして*4。「生まれることも生まれないこともできる」という仕方で、あるいは「何者かが生まれないままに在る」という仕方で、存在者が生きることを存在の底流から支えている、一つの永遠性の相としてのインファンスの声は、生者の声と平等に聴き取られるべきである。「未だ言語活動を持たない状態」というインファンティア概念の第一の含意に、死生学上の問いを重ねた西平氏の議論は、大まかには以上のように要約できます。

簡単に先取りすると、本稿の目的は西平氏のアガンベン解釈を下敷きにして、ファラーチと死児との関係をモデルに主体とキャラクターとの関係を問い直すことです。生殖と生死の問題系を消費文化論へスライドさせる危うい操作ですから、手短に動機を述べます。

私達は何かしら作品を制作するとき、「生きているように感じられる何者か」を生み出すことができ、現に生み出し続けています。生者の価値を横暴にも「未だ生まれていない誰か」に押し付け、生者に似た効果として彼/女を産出する契機において、絶対的と思えるほどの権力を振るっています。そうした主体と何者かとの非対称な関係を、生者の信仰=プレポテンツァを告発して不生に立ち戻る胎児の場面を手がかりに、生者ではなく物言わぬインファンスの側から論じることはできないか。端的に言うと、虚構という審級を先取りする美学やフィクション論以外の構えで、「キャラクターは何を考えているのか」という問いを思弁してみたいのです。

テクストやイメージを通じて存在させられてしまう何者かとしての子供を、性急に「キャラクター」という語に置き換えるこの操作は、生者の側から論じられてきた「オタク文化の子供らしさ」という観念を前提しています。といっても、婚姻と生殖を信奉する現代世界がほとんど唯一許容できない病理概念としての「小児性愛」を云々する気はありません。何かしら幼さとして感受されもするキャラクターに対する愛の諸様態は、快楽の経験を含むとともに、上に述べた制作の契機において生殖と懐胎に比すべき経験をも含んでいる、という事実性から出発したいためです。そのため、生者における性差の水準は閑却させてください。父・母・子という精神分析の三角形に呪縛されるしかない思考の運動を、子という存在の不思議からやり直させてください。あくまで本稿は、男性と女性と子供という三項を瞬時に駆け巡りながら永遠に循環することで「私」が「私」を生み直す、思考の運動の非場所*5の一つのモデルを例示する試みとなります。

先ほどから「子供」に等しい語彙として持ち出している「インファンス」とは、厳密にいえば「子供以前の子供」です。森田伸子氏いわく、アリエス、フーコー、ルーマンらによる西洋近代に特有の社会的・歴史的構成体としての「子供(/大人)」という議論が切り離した「子供以前/子供」という問いの系譜があります。例えばアウグスティヌスは幼年時代infantiaと子供時代pueritiamを区別した上で、「物言わぬ幼児」と「話すことのできる子供」を対置しながら、「立ち去ったわけではないのにもう存在していないもの」として幼年時代を回想しています*6。のちにルソーは「ラテン語の幼児infansと少年puerとは同義語ではなく、前者は後者の中に含まれ、「話すことができないもの」を意味する」と整理しました*7。古代より幼児=インファンスと幼児期=インファンティアは、記憶や想起の働きが十分に届かない言語以前の生であり、その意味で現世にありながら半ば胎内にいたかのような一時期を指す観念です。また、中世においてインファンスは揺り籠で眠る赤子のみならず、臨終する者の口から飛び出すか新婚夫婦のもとに飛んでやってくる裸の赤子=魂の表象としても描かれます。主体の内にその起源として取り憑きながら、言葉を欠いていることで謎に留まる何者か。こうしたインファンスのイメージは、世俗化と啓蒙の世紀以後、国家装置によって制御=教育可能な「子供」へと吸収・同化されます。近代合理主義とその幻想を批判し、不安と両義性に満ちた主体の古層として幼児体験を理論化し続けたフロイトは、この系譜においては言語以前のインファンスへと回帰しようとしたモダニズムの思潮の第一人者です。しかし、例えば治療過程で機能する隠喩としての「父」が父性原理として実体化して受容され、俗流精神分析の語りが近代家族のイデオロギーたる核家族論とすら癒合するに至ってからは、明示的にはリオタール『インファンス読解』を代表格に、インファンスを再び子供から引き離して「家族」から解放せんとするポストモダニズムの思潮が、クリステヴァやドゥルーズ=ガタリまで続いてきたと見ることができます。言語以前を言語にもたらそうとする彼らの不可能な試みは、実のところ「近代からの軽やかな跳躍とはほど遠い、地道で思いがけないほど堅実な戦略」であり、「その遠景には、フロイトやモダニズムの作家たちがかいま見た無気味なるものとしてのインファンスの姿が、生の喜びを謳歌する欲望する諸機械としてのインファンスに重なり合うようにして佇んでいる」*8。森田氏が「ポストモダニズムから受け取るべき最良のメッセージ」と総括する、この喜びと無気味さが結合した「二重のインファンス像」を、キャラクターという観念の基本的な性質として転用させてください。

こう言ってみます。キャラクターとは、そこにいることの喜びと、そこにいないことの不安を、同時に触発する存在者である。西平氏のインファンス像である不生の地平と重ねて言い換えます。キャラクターとは生まれない何者かのイメージ、または生まれ損ない続ける何者かの諸知覚である限りで、喜びと無気味さの二重写しとして思考するしかない対象である。あるいはキャラクターとは、生者がその存在を請い求めながら、決して生者と十全に一致するかたちで現れることのない他者が明滅する只中で、不在の何者かに欲望される欲望を可能にするプロセスそのものである。キャラクターが思考に占めるそのような場所を、未生のインファンティアと名付けさせてください。

仏教に由来する(ほとんど仏心と同義の)不生には、生死を超出する宗教性を実体的に名指すことの居心地悪さが付きまといますから、単に「まだ生まれていない」という意味の未生の内に、不生のニュアンスを包含して用います。それは「いつか生誕がありうるかもしれない」という待望から解脱できない未然に置かれた欲望のあり方を、あるいは「その知覚が生者に限りなく近似すればそれでも構わない」という経験上の実態を指示したいためでもあります。まだ十全に現れない他者の諸効果=喜びとしての未生と同時に、決して十全に現れない他者の諸効果=不安としての不生が生起し、お互いを宙吊りにしながら共存する地平。この(未生の)インファンティアという思考の非場所を設定したうえで、それが「キャラクター文化」においてどのように生きられているかを論じたいのです。

迂遠な手付きに曖昧な観念を接ぎ木して恐縮ですが、キャラクターという存在者のあり方の全体を捉える形而上学的な試みは、その批判にせよ肯定にせよ、十分になされてきたとは思えません。私事から直截に言い換えます。筆者は鬱を抜けた人生の一時期から、音声合成技術を用いたキャラクター(ボイスロイド、ゆっくり等、広義にはボーカロイド含む)がお喋りする「ボイロ実況」「ボイロ劇場」といったジャンルの動画をYouTubeとニコニコ動画で漁り続けており、あまつさえそのジャンルに近似した動画制作を行ってすらいます。このジャンルは、イメージに先立った声の生成可能性を技術上の条件として制作されており、キャラクターに終わりなく語らせることができることそのものの喜びを謳歌するようにして、冗長で退屈なお喋りを繰り広げる作品が万単位で氾濫するに至っています。それらの内実の他愛なさときたら、具体的に論じる気など到底起きない代物ですが*9、不思議と魅了されて毎日見続けていると、その不可解さが次のような一連の問いを生起させるのです。冗長で退屈なテクストとそれに伴う音声の経験が、人間同士の会話に代わるほどの強度を持つとしたら、それはどのように証言されるべきなのか。ここにおいてキャラクター文化は複数の作品経験という以上に、分節不可能な生そのもの=無際限な時間性として現象しているのではないか。その主たる経験領域である動画サイトのアテンションエコノミーが歴史の問いを無意味にするならば、歴史と時間の観念そのものを変形するべきではないのか。

以下はこの問いに沿って、個別には極めて些末に思えるキャラクター文化の諸経験を、生者がその幼年期として物言わず置き去りにするしかないキャラクターと過ごす様々な時間を、総体として論じるための方法を探ります。シナリオの長大化に二の足を踏ませるノベルゲーム、忘れた頃に何冊もの続刊に気がつくライトノベル、何となく完走してしまった数クール・数シリーズにまたがるテレビアニメ、生活の隙間に惰性の快楽と大量のイベントコミュを注ぎ込むソーシャルゲーム、耳に纏わる長時間の淫語に吐精しながら辟易する同人音声、もはやキャラの身体と声とが現前しているだけでよいとすら断言できるVTuberの配信とボイスロイド動画の数々。念頭に置くものは何でも構いません。イメージとテクストの無際限性に声の無際限性すら取り込んだ今、生者にとってキャラクターとは何であり、キャラクターにとって言語とは何なのか。言語以前ではなく言語それ自体の内にインファンティアを見たアガンベンに、これを問う仕方を学びたいのです。

§2 形式の海

言語の主題に入る前に、前節で例示したキャラクターが現れる作品経験とその制作という光景に即して、アガンベン最初期の芸術論から参照してみます。彼は(おそらくネグリを念頭に)インターネットの政治的機能には警戒を示していますが*10、例えばネットの動画文化という「悪趣味」は美の経験に属さない、という通念とは無縁のはずです。彼はプラトンの詩人追放論の動機であった技芸がもたらす無気味さ=「神的な恐怖」の感覚が*11、一七世紀の教養層=純化された鑑賞者の「良き趣味」が必要とする「悪趣味」という倒錯の原理に変容したのち*12、そのような鑑賞者の趣味を「関心なき快、概念なき普遍性、目的なき合目的性、規範なき規範性」という限りなく否定的な美的判断として規定したカント以来*13、「最も根源的な我々の美的感情は今日、まさしく非芸術に基づいて」おり、「自らの批判的趣味が示唆するものすべてに対抗して、「この対象は審美的には醜いにも関わらず、私はそれに魅かれ、感動する」と断言する」*14しかない、遍き美的経験の隘路を明かしているためです。そうした感性論に縮小した近代美学と袂を分かち、あらゆる素材や形式との同一性を解体して自己を超越してゆく芸術家の「中味のない芸術的主観性すなわち純粋な創造原理」*15の彷徨を辿った先で、彼はリズムという概念の考察に入ります。

近代語の「リズム」の成立過程をめぐる議論は、語源である古代ギリシア語のリュトモスrhythmosが動詞レオーrheō(流れる)の抽象名詞化として「潮流・波浪・流動の規則的な運動」といった意味素に基づくものと多くの辞典で説明される一方、その「流れ」とは具体的に何なのかを文献学と言語学が探求する中、これをむしろ「形」という意味で理解すべきだとするバンヴェニストやヴェルナー・イェーガーの説が提示されたことで、ハイデガーの思弁的翻訳論にも影響を与えたという経緯があります*16。例えば最古の用例のひとつであるレウキッポスら紀元前五世紀頃の原子論者における「原子の形」という意味でのリュトモス(ῥυθμός) は、アリストテレスの『形而上学』にて形態(σχήμα)と翻訳され、配列 (τάξις)と位置(θέσις)とともに存在を区別する一般的特性として理解された上で、アルファベット文字(AやN)を形づくる線の配置として図示されています*17。バンヴェニストはこれに「流動的な要素が描くパターン、無造作に書き殴られた文字、着流されたペプロス〔女性の貫頭衣〕、性格や気質の特殊な性向」といった他の用例を突き合わせることで、リュトモスを「動き流れているものが瞬間的に取る有機的一貫性を持たない形」であると論じ、「物体として固定した形」である形象とは区別しました*18。石田英敬氏はこの原子唯物論的なリュトモスの特徴を(1)固定されず流動する要素の瞬間的な配列であること、(2)その構成要素が異なった(再)配置の中へと無限定的に反復されること、(3)各要素の位相あるいは場所上の差として生まれる形の出来事であること、と解釈しています*19。

かたやイェーガーは、紀元前七世紀の叙情詩人アルキロコスの詩行「いかなるῥυσμός [ῥυθμός のイオニア方言形]が人間たちを捉えるかを知るべし」に現れるリズムを、古代ギリシアの歴史を通じて進行した個の人格の形成という主題に結びつけ、人生の浮沈や有為転変に瀕した個人を固有の生の形式に限界付けて「人間を形態化するもの」と註釈します。鉄鎖に身体を締められながら「私はこのリズムに拘束されている」と語ったアイスキュロスの『縛られたプロメテウス』や、「ヘレスポントス〔海峡〕の流れに枷をはめ、そこを渡る水の路を別の形に変えた」という用例をも引きながら曰く、「ギリシア人がダンスと音楽におけるリズムを発見したことの根柢にある原直観は、流動ではなく、むしろ運動の停止と確固たる制限である」*20。プラトンが音楽と詩と身体に現れる規律化された運動としての「律動」という意味を確立したことで、こうした多様な用法が失われて現在に至るリュトモス=リズムは、しかし「近代語へと翻訳なしで移植されたという意味で、ヨーロッパの翻訳不可能な、いまだ翻訳へと到来せざる固有語のひとつである」*21。

ハイデガーのリズム論は、例えばアリストテレス『自然学』を論じた1939年のテクストに見出されます*22。そこでは、エレア派のソフィスト・アンティポンによる形態を欠いたもの(τὀ ἀρρὐθμιστον)=無定形な質料としての自然という説が批判的に検討された第二巻一章を註釈する中で、ῥυθμός(形態)にVerfassung(構成・構造)という含意が付け加えられています*23。リュトモス=形態を欠いたピュシスに対して「それ以上のものとして現れるもの、つまり、土から「形作られる」樹、あるいはさらに、木材から作り上げられた寝台、等々」は、実のところ「すべて、より少なく存在しているのである。というのも、これらのそれ以上は、連接、型押し、接合、構成といった性格を、端的に言えばῥυθμόςの性格をもっているからである。[…]それらのものは、変転し、不安定であり、長持ちしない」。むしろ「本来的に存在するのはτò ἀρρύθμιστον πρῶτον〔リズムを欠いた第一者〕である。それは第一にそれ自体構成を持たないものであり、自らが耐え抜く諸々の枠組みや構成といったものの変転のうちにあって恒常的に現前しつつ留まっているものである」*24。ここでハイデガーはリズムを欠いたものという対立項を重視することで、リュトモスにテクネーとピュシスとを跨ぐ性格を付与しています。さらに、アリストテレスがアンティポンのῥυθμόςをμορφήと言い換え、リズムを欠いたもの/リズムの対立をΎλη(物質)/μορφή(形態)の対立に置き換えながら、むしろῥυθμόςないしμορφήこそがピュシスであると述べた箇所(193b18)に至って、ピュシスの本質が二重化されていると見ます。「形相およびその意味でのピュシスは二重の仕方で語られる。なぜなら形相の欠如もまたある意味で形相だからである」(193b19-20)。だとすれば、この欠如においてはピュシスの本質それ自体が不現前という「形」で現前しているのであると。ハイデガーはここで、ピュシスの根源的な意味であると同時にその本質をなす、現前化と非現前化の相互的な反転というリズミカルな運動を思考しようとしているようなのです。

すべてはリズムであり、あらゆる芸術作品が唯一のリズムであるように、人間の運命全体は、天上の一なるリズムである。そして一切は、神の吟誦する唇によって振動する[…]。

Bettina von Arnim, Die Günderode, 1840. 訳文はアガンベン、同上、141頁

狂気に陥っていたとされる時期のヘルダーリンの言葉を引きながらアガンベンは、このμορφή=「形相」ないし「形態」概念の脱構築でもあるハイデガーの作業を(参照指示はないものの)おそらく念頭に置いて、リズム概念の系譜と『自然学』の同じ箇所を参照しながら、芸術作品の根源的構造としてのリュトモスを論じています。彼は当時の構造主義批評における構造struttura概念の用法が、ゲシュタルト心理学に由来する「諸部分の単なる総和以上の何かを包含するようなひとつの総体」という定義に発して、「あるときは当該の対象の還元不可能な第一元素(基底となる構造)」を指示し、「またあるときは総体を存在者たらしめるもの(諸部分の総和以上の何か)」を指示していると指摘します。この両義性は不正確さや恣意ではなく、アリストテレスが『形而上学』第七巻一七章で提起した「全体がその諸要素の単なる組み合わせ以上の何かであるようにさせるものは何か」という問題に由来している(例えば「BAはBとAではなく、肉は火と土ではない」、それらとは別の何かである*25)。この「別の何か」を極小量に分割可能な諸元素(リズムを欠いた第一者)として探求すれば無限背進に陥るために、アリストテレスは「自然を、つまり現存の根源的原理を、「形相」の同義語という意味での構造、すなわちリュトモスと同一視するのだ」と整理されます。「構造主義的な探求は「構造」という語をめぐる二つの対立する意味論的な極――リズムとしての構造、すなわちある何かを存在者たらしめるものとしての構造と、数、元素、極小量としての構造――のあいだでたえず立ち往生せざるをえない。それゆえ、芸術作品が問題となる限りにおいて、形式という美学観念は、構造主義批評が――質料〔素材〕と形相〔形式〕という芸術作品の美学-形而上学的な規定に依存しつづけ、したがって芸術作品をアイステーシスの対象であると同時に根源的な原理として想い描いている点で――うまく回避はできても乗り越えることはできない最後の暗礁なのである」*26。

形式概念を美学から解放するために、「芸術作品をその根源的な空間において開示し保持するための現存の原理」としてリズムを理解するべきである。彼はまずリズムの力を、動詞rheōの「流れ去る、過ぎゆく」という含意に基づいて、無限に継起する点=瞬間という数量的に把握されるクロノス的な時間観念を可能にすると同時に、この永遠の流れに中断を導入し、何かの前に引き止めるというあり方で人間に脱自ek-stasisを経験させるものと論じます。例えば音楽におけるリズムは、瞬間の絶えざる逃亡を免れる何か、時間における非時間的なものの現存として知覚される。ここにはハイデガーにおけるピュシスと同様の、現前と非現前の相互的な反転という性質が与えられています。ギリシア語のエポケー=中止の語の三つの含意(与える/引き止める/支配する)を付け加えて曰く、「リズムは、与えつつ引き止めるエポケーにおいて人間の本質を捉える。つまりリズムは、存在とともに無を、作品の自由空間への要求とともに暗黒や破滅への衝動をも、人間に付与する。リズムとは、人間世界の空間を人間に開示する根源的な脱自なのであり、この空間を経てはじめて人間は、自由と疎外、歴史意識と時間の混乱、真理と誤謬を経験することができる」。そうした「人間という世界内存在の構造[…]そのものが賭けられているような次元」としてのリズムは、例えば作品の制作において人間が自身の過去と未来とに同時に関わり合う歴史的時間性に参入することをも可能にしており、ゆえに「リズムのエポケーへの企投のうちに、芸術家や鑑賞者は両者の本質的な連帯と共通の土壌を見出す」。こうして、リズムは地上における人間の居住の尺度=拍子を測るという今は忘却された使命を持っており、「現存における本来的な場=留に万物を一致=調律させるものというギリシア的な意味での理性logosでもあ」るとされます*27。

このアガンベンの処女作におけるリズム論は、続く著作におけるインファンティア、あるいは歴史的時間を可能にする元-超越論的な場所としての言語活動linguaggio=ロゴスに関する議論(§5)と同型の論点を多く含んでおり、管見の限りではその雛形です。ここでは、彼が取材したと思しきハイデガーのリズム論に現れていた「連接、型押し、接合、構成」という語から、両者のリュトモスがもつ諸側面を明確にしておきます。①連接(Gliederung)という語は、少なくとも二つ以上存在する項とそれらの関係についての観念であり、リュトモスに内在する非連続性と隔たりという「流れ」的ではない性質を示すものです。②型押し(Prägung/ Gepräge)とは鋳型、刻印、打刻、類型、特徴の意で、ラクー=ラバルトが言うには性格のようなキャラクター的な「型」(ギリシア人が「主体」としては考えなかったもの)であり*28、運動性を集約して弁別可能な形態を各項に付与する固定化の運動が思考されています。イェーガーの人格(運動の停止・制限)を含みながらバンヴェニスト=石田の配列にも近似する、非連続性が連続することについての観念です。③接合=繋ぎ合わせ(Fügung/Gefüge)は後年の講演でハイデガーが「流れ」に対置して用いた語で、「リズムとは、休止を与えるものであり、この休止がダンスや歌の運動を繋ぎ合わせ、自らの内に憩わせる」と強調しています。アガンベンの中止と同じく、非連続性において分離された項同士を結合させるものについての観念です。④構成(Verfassung)は以上の三つを総合し、諸項を取り集めて構造化された全体を形作ることについての観念であり、アガンベンの形式=構造はこれと同値と考えられます。そして、そのように「単に流れ去るだけでなく、中断・静止・停止を与えるものであり、次に、分離された項同士の繋ぎ合わせの関係であり、そして最後に、構成され編制された「形態」――捉えるhaltenものとしての形態、保持Haltung、合一化された形態ではなく寄せ集められた形態――を為すもの」である限りで、リュトモスは⑤関-係(Ver-Hältnis)とも翻訳され、先にみたアルキロコスの詩句は「どのように形作られた関-係(関わり合いの保持)が人間たちを保持するのかをまさに知るに至れ」とも読まれます*29。アガンベンがいう地上における人間の居住の尺度、あるいは芸術家と鑑賞者との共通の土壌という表現が、この関-係と一致するよう思われます。

付け加えると、やはりハイデガーの批判的読者であったラクー=ラバルトもまた、アガンベンと同じくヘルダーリンの上の言葉を引き、精神分析家テオドール・ライクの音楽に対する偏執を分析する中で、リズム概念を文字・人格・歌・踊り・話し方といった可視的なものと可聴的なものすべてを出現させる条件であると同時にそれらの固有性を消滅させもする模倣の運動の原理として見出すことで、理論=観照に先立って聴覚的に構成された西洋的主体の脱構築を行っていました*30。

以上に確認したリュトモスの諸側面を、本稿の目的に沿って整理してみます。

a.律動的秩序(プラトン)。

b.流動的配列(バンヴェニスト)。

c.a・bの中断・静止・停止による運動性の形態化=人格化(イェーガー)。

d.a~cの模倣的一致による人格=主体の解体(ラクー=ラバルト)。

e.a~dを連接・型押し・接合・構成のプロセスとして総合した生者間の関係、あるいは芸術の根源的構造(ハイデガー・アガンベン)。

この見取り図に従って、キャラクターのリズム的な現れをこう言ってみます。キャラクターとは、それぞれに律動化=秩序化された声や文字や音楽や踊りといった諸要素の現れが、ひとつの流動として観察された際に見出される形の出来事=配列にして、その出来事の連続と非連続がもたらす固有の時間性であり、それが時おり人格のような形象を生みつつも流れ去るプロセスとして生者に刻印されながら、制作と鑑賞における中止=脱自をもたらすことによって、主体も中味も持たないまま人間たちを地上に繋ぎ合わせている何者かである。言い換えると、生者にとってキャラクターとは、自らの作品=働きergonに確固とした素材と形式との統一を与えられない無為のまま共に生きるために必要としている、集合的な(無)能力そのものだと思われます。

この時代の根拠を欠いた美的判断の諸理論は、鑑賞(者)の生と制作(者)の生を一致させることができないまま、「決して陸地に到達することなく、無限に形式の海を漂流」しています*31。今のところ私達は、「文化」の海面に儚い波紋や泡のようにして何者かの形象や文字や音声を絶えず浮かび上がらせ、ただちに過ぎゆくその配列を曖昧に記憶しながら、生まれないまま生まれてくる海底のインファンスと戯れ続けているかのようです。キャラクター文化という形式=関係の総体を、そのような海面に浮かぶ非美学的な形式=構造の諸様態として再考することで、私達が共に住まう歴史と時間のあり方を、溺死というニヒリズム以外の仕方で変形することはできないでしょうか。

§3 諸特徴・霊印・類型性

拡散性の高い図式ですから、卑近な例示に努めます。規則的な拍動一般である(a)形式=律動の現れはシンプルに、拍節を基礎とする(商業)音楽とダンスが範例であり、その各瞬間に知覚される楽音の調和や身振りとの同調が(b)形式=配列に当たります。しかし白状すると、この側面を語るのは気乗りしません。キャラが踊る類のリズムゲームを起動する度、それがヘッドホンやスマホを買い替える動機になる度、嘆息しているためです。一〇年近く『アイドルマスターシンデレラガールズ スターライトステージ』をプレイし続けてしまっている事実を、どう言うべきなのでしょうか。音楽家として音楽(へ)の憎しみを語ったキニャールいわく、音楽はユダヤ人大量虐殺に協力した唯一の芸術です。「音楽は人間の身体を強姦する。立ち上がらせる。音楽のリズムは身体のリズムを酔わせる。[…]プラトンはその哲学的な考察の中で、規律と音楽、戦争と音楽、社会的秩序と音楽を区別しようとしたことはなかった」*32。「私達は互いの前で恥じらう裸の不完全な二つの骨盤の振動の果実である。二者の結合は騒々しく、リズミカルで、うめきを伴っていた」*33。「どんな音楽だろうと、どうしたらそれに服従せずに聞けるだろうか」*34。

アガンベンは1970年代初頭にパリの映画館の広告スポットで見た、一群の若い女性が踊るストッキングブランドの宣伝映像を以下のように描写しています。

その映像のほんの一部だけでも観たことのある人なら[…]微笑みながら踊っている娘たちの肉体から発せられる同期と不協和、混淆と独自性、意思疎通と離間の特別な印象のことを忘れるのは難しいだろう。この印象はあるひとつのトリックによるものであった。娘たちは一人一人が別個に映写されていた。そして、別個に映写されたあとで個々のフィルムの断片が単一のサウンド・トラックの盤上に合成されていたのである。しかし、そのたやすく仕掛けがわかってしまうトリック、どれもこれも同一の安価な商品〔ストッキング〕をまとった長い脚の運動の計算された不均斉さ、諸々の所作のあいだに生じているごくわずかなずれから、はっきりと人間の肉体に関連した幸福の約束が観客の上に漂ってくるのだった。

アガンベン「ディム・ストッキング」『到来する共同体』上村忠男訳、月曜社、2012年(原著1990年・2001年)、62-63頁

別個に映写された少女のフィルムの断片という単位が、さらに3Dモデルや楽曲別モーションなどに細分されていることや、複数キャラ共通の無料/安価な衣装にSSRの個別衣装が交じる様を捨象すれば、リズムゲーム的知覚に近似した光景です。この「肉体の商品化」は「単に恋人の肉体を形象化するだけでなく、その形象に別の肉体を与え、幸福への人間の無条件の要求を妨害している有機体特有の障壁を打ち壊そうとするピュグマリオンの夢」*35に遡ると同時に、その「幾何学的光輝はナチス・ドイツの強制収容所で死に追いやられた名もなき裸の人間たちの長い隊列、あるいは自動車道路上で日常的に起きている悲惨な事故でめちゃくちゃになった何千という死体を包み隠している」。形象の両義性から導かれる課題はこうです。「資本主義がスペクタクルに限局してしまおうとしている人間本性の諸々の歴史的変容を自分のものにすること、形象と肉体を両者がもはや別々になったままではいられなくなるような空間の中で相互に浸透させ、その空間の中で、類似性をピュシスとする、例のなんであれかまわない肉体を鍛造すること[…]。宣伝広告とポルノグラフィは、人類のこの新しい肉体の、それとは気づいていない産婆なのだ」*36。

数百曲に膨張した楽曲群と舞踏とが重畳し、無際限に閃き続ける3Dモデルの嬌態に服従すること(a・b)の時間性について、こう証言します。それは絶えず二次創作=制作へと誘いもする「制作者」という声を通じて、キャラと生者とに固有の人格=倫理的な関係を作り出しながら(c)、その過剰な触発が形象と肉体とが混淆するほどの脱自をもたらすことで、例えばVTuberという新たな形象=肉体の文化をも模倣的に鍛造している(d・e)。2010年代後半以後のキャラクター文化という形式=関係を、ピュシス的な(非)連続の運動として粗く説明すると、例えばこうなります。

アガンベン思想は日本語圏では生政治論の側面以外が看過される傾向にありましたが、近年は入門書も充実し*37、その存在論的な基本構造を明確化する優れた研究も現れています*38。よって引き続き、世俗的生における救済を現在完了の時制で論じる誘惑的な身振りを模倣することは禁欲した上で*39、要約は最低限に済ませながら触発的な細部を拾い読ませてください。いまVTuberに重ねた「なんであれかまわない」肉体は、先にみた「型押し」=特徴の変容と関わります。アガンベンが引くベンヤミン「ボードレール『パリ風景』についての覚え書き』にいわく、近代都市の群衆はその多数性ゆえに「判然とした特徴の数々が、はじめはしかじかの人物の単一性や厳密な個性を保証するものと思われるのに、それらの特徴が新たな一つのタイプの構成要素であると明らかになり、その新たなタイプが新たな一つの下位区分を打ち立てる」という「悪夢」を目にしていたそうです。しかし、現在の人々は広告やポルノを通じてこの事態に馴染みきっている。「ビールを一杯飲みながら私達に微笑みかける若い女性、浜辺を走りながらかくも悪戯っぽく腰をくねらせる別の女性。彼女たちは、中世神学の天使たちと同じように(天使はそれぞれが個別に一つの種を構成している)、単独物と複製物の区別を逃れるあの民に属している」*40。一個人の特異性を構成していた身体の諸特徴が、化粧や流行を通じて類型性に繰り込まれ、一連の類似した人々を生む原則と化すという、人間の個体化原理そのものの変質。この普遍的でも個別的でもない類型性の諸表象を「属性」と等値化し、その上に築かれる複製的なのに単独的な存在者をこそ「キャラクター」と名指した地点に、日本固有のキャラクター論が現れることは自明です。

大塚英志の記号的身体論は、手塚治虫のまんが記号説を元手に、記号という観念の内に類型性と平面性とを統合する議論でした*41。それは「戦前/戦後漫画」を問うべく要請された記号/写実の対立図式に基づく必然性をもった用法でしたが*42、その問題設定の外部で「キャラの記号性」という観念を曖昧に自走させ、サブカルチャー論に特有のいかがわしさを発生させていたことも、やはり自明です。次いで「比較的に簡単な線画を基本とした図像で描かれ、固有名で名指されることによって[…]「人格・のようなもの」としての存在感を感じさせるもの」*43と、まさにキャラクターという人格=形象の出現条件として「キャラ」が定義されたとき、記号的な描き方であるにもかかわらず傷つく身体を持つことで「内面」を獲得しているという矛盾は、単純な線画だからこそ実在感を持つという論理的な根拠へと転換されました*44。これ以降キャラクターは、例えば「紙の上のインクのしみや、黒板の上の白墨のように、奥行きを欠いた、まったく表面的なもの」*45という、形象よりも文字に近い形式=配列の実在性として、ごく自然に思考可能な知覚の観念と化してきたよう思われます。つまり、キャラクターが媒体の違いを超えて思考の内に自律して生きられる条件が、そのように整理されてきたと大まかには振り返られます。それゆえでしょうか、マンガ論のキャラクター観を霊感源とする美術史研究すら存在する昨今ですが*46、狭義のマンガ表現論においては、キャラクターの存在はその語に集約できない空間表象の問題に還元されているようです*47。

ところで鶴田裕貴氏は、世紀転換期の米国で新聞連載された初期コミック・ストリップに現れるキャラを、大塚の記号的身体とは別の仕方で類型性と平面性を統合した「人種的身体」として論じています。マイノリティの諸特徴を戯画化=類型化した、いわば表層と内面とが短絡したキャラの身体は、一話ごとに完結するシチュエーション中の不条理な出来事に機械的な反応を起こして非意志的に運動し、様々な珍事や暴力を受け流してゴムのように立ち上がり続ける弾力的な平面性を与えられている。1870年代末におけるクロノフォトグラフィ=連続写真とコミックスとの交錯によって、因果性に依らないイメージの諸断片を統語論的な(非)連続として単に感覚的に了解するしかない、という認識論的変位が生じた視覚の地平で、人種化する力(類型性)と運動化する力(平面性)とに伸縮するキャラの身体は、大塚とは反対に現実的な人間像からの乖離ではなく、現実に対応するための視覚表現と解釈されます。つまり人種的身体は、人口の増加、移民の流入、労働の機械化、交通手段の発達とともに轢死体が転がり始める近代都市の多動的=超身体的な時空間に生じる不安や混乱を、ナンセンスによって馴致することで生者の肉体にユーモアや人間性を回復させる効果を持っていた。そこでは、新聞が日夜報道する「傷付いた身体」とマンガの「傷付かない身体」とが混じり合う、「なんであれかまわない肉体」が鍛造されていたようです。そして、類型性と平面性の統合によって近代の非人間性そのものを人格化した人種的身体は、社会的混乱の悪魔祓いを超えて「私たち自身を無気味なものにする方法の探求」*48を求めている。

長編のストーリーをもたない一話完結型の連載漫画における、非因果性ゆえに感性を通じてしか統合できない(非)連続的な身体の形式=配列は、生者と形象とが相互浸透する形式=構造のプロセス、あるいはキャラクターの自然的な現れを再考するための優れたモデルです。しかしそろそろ、死すべき肉体と形象とが互いの内に互いの諸特徴を認め合うこの自然の運動を、キャラクターという語それ自体から問い直すべきかもしれません。

キャラクターの語源である古典ギリシア語のカラクテールχαρακτήρは「性格、特徴、文字」といった含意から遡ると、何らかの媒体に押し付けられるか刻み込まれた「押印、刻印」という語感が強く、これに則ると紀元前四世紀頃のテオプラストス『人さまざま』(エーティコイ・カラクテーレスἨθικοὶ χαρακτῆρες )は、例えば『習慣・行為の反復によって刻み付けられた様々な倫理的性格』とも訳されます*49。自然という形式の一契機である「型押し」も、連続的な運動の内部に生じる非連続性を人格や配列として何がしかに刻み込むという、この原義に由来する運動性の観念でした。この原義の変転をアガンベンに訊ねると、神学の伝統における霊印characterという語が浮上します。

彼は金属片に刻印された文字や紋様が、金属片を貨幣という社会的機能に変容させる事例などを挙げながら、そうした「しるしづけるものsignans」と「しるしづけられたものsignatum」との対応を静態的に体系化する(バンヴェニストが言う意味での)記号論semioticoの歴史に、記号が実践的な意味論semanthicoの水準へと自らを移し替える「しるし」の出現を読み取ります*50。例えばヤーコプ・ベーメは、外界の事物は内なる霊的世界の形象であり、言語の意味と同じくそれ自体では不活性な記号にすぎないものの、言語のうちに神の御言=しるしsignaturが啓示される決定的な瞬間に、内なる霊が「外なる霊印を受け取る」と言います*51。正統神学においても、霊印は秘跡の際に一度だけ神から信徒に刻まれる記号、信徒が汚辱や不信に陥ろうと絶対に除去できない記号の出来事です。霊印は「秘跡という効力ある記号において、意味作用に対する効力の還元しえない過剰さをマークするものである」*52。意味に対する過剰の現れという霊印のこの特異なポジションは、プラハ派音韻論が言う零音素、デリダが言う原痕跡、フーコーが言う言表など、二〇世紀人文学に通底する「意味作用に対するしるしの構成的優位の教説」一般とすら結びつけられます*53。彼の「しるしの理論」から振り返ると、二一世紀初頭にあらゆる意味作用に対するキャラクターの構成的優位の教説であるキャラクター論が流行した必然性が腑に落ちるようなのです。

シニフィエとシニフィアンのあいだにある、現勢力と潜勢力との移行の場に留まり続ける〈閾〉の思想。こんなふうに具体的な記述を捨象して定式化した途端、アガンベンの諸論は極めて退屈な先取りの図式と化します。にも関わらず、あえて本稿が§1にて非の潜勢力=インファンティア=キャラクターを等号で結んだ図式を先取りしたのは、彼に引き寄せて考え進めるとき、キャラクターという観念はあらゆる理論的ポテンシャルそのものと一致するしかないという予感があるためです。彼の最も掴みがたい鍵語で言えば、アガンベンを迂闊に「自由な使用」へもたらすと、キャラクターに対する我々の尽きない形而上学的欲望が燃え尽きる恐れがあります。それゆえ、むしろ「現勢態へと突き進もうとする潜勢力の向こう見ずな衝動を抑制し、[…]潜勢力が全面的に行為のうちへと溶解し消尽してしまわないようにする」*54内密な抵抗を記述し、『出エジプト記』の燃える柴を「使い果たされることなく燃え続ける潜勢力の完全なメタファー」*55としたい。愛の対象の総体を仮象として提示したい気持ちを抑え、対象への接近不可能性の諸条件を確認する身振りにこそ、彼に倣うべき「批評の探求」があるらしいのです*56。

非の潜勢力という「~しないでいる能力とは、個体的なものが非人称的なものに差し向ける留保であり、表現に対して執拗に抵抗し、それに自らの痕跡を刻みつける印章=性格carattereである」*57。「性格とは、言葉における人間の構成的な言い淀みのことである」*58。何者かを生まれないまま生きさせるべく、鑑賞と制作を通じて目や手を動かす作品=働きの只中に覚える、ある躊躇いや抵抗感が生者の性格をも形作っている。キャラクターという特権的な思考の比喩形象を頼りに、そのようにして生者と形象は互いの諸特徴をリズム的に模倣しあう自然の運動を共に生き、人間本性の歴史的変容そのものとしての「なんであれかまわない肉体」を成しています。しかし、こうして淀みなく愛を語る身振り自体は、いかにもリズムを欠いたものです。ならば、自然的類似を類型性という「記号性」に貶めるしかない生者の愚かさに踏みとどまり、記号という語を、キャラクターについて分かった気にさせる観念ではなく、生者がキャラクターに接近できない条件についての観念へと変形できないでしょうか。

§4 言語活動の顔

アガンベンの「しるしの理論」と近似した方法上の深慮のもと、記号の指示機能によって「外見/(から読み取られる)内面」を生み出す境界作用の系譜を辿った著作として、遠藤知巳『情念・感情・顔』が挙げられます。同書の前半部は、西洋の一六・一七世紀の初期近代を「主体の外から内に到来する何か」としての情念=受動passionという中間的形象に憑かれた時代と見なし(デカルト『情念論』やホッブズ『リヴァイアサン』等々)、現代のような確固たる「主体」「反省」「社会」といった観念を自律させないまま、時々に観察される情念の徴候と徴候に対する盲目の言及を続けることで、かえって「内/外」に属する各々の諸観念を実体的に問題化し直し、その説明体系をひたすら平板に増殖させつつ書き換えていくという、「二世界性の意味論」が生きる言説空間を〈情念の体制〉として分析するものです。その過程で、古代以来の記号理論の諸潮流を大まかに①論理学的記号②推論的記号③医学的徴候④それらが相互に通底することで自律する表示記号sign,signumに整理したあと、ウォルター・チャールトン『エペソスの未亡人』(1668)という小説に現れる⑤自体的記号と訳すべきcharactersという語の用例に足を止めています*59。ペトロニウス『サテュリコン』に現れる女性の不実さを物語る一挿話をホッブズの友人であった著者が翻案し、愛の幻想を生理学的刺激という情念の一規則に還元せんとしたこの作品においては、夫の死を嘆く未亡人が眉目秀麗な兵士と出会って劇的に心変わりする渦中にある顔の変容が、こう記述されているそうです。

彼女の額は滑らかになっているのみならず、広がって優美に広くなり、繊細で快活な明るい色に染まっているように見える。[…]彼女の唇は膨れ上がって見事な朱色となり、かすかに震えている。[…]一言でいえば、私は彼女のなかに、自然的で実体から分離できない自体的記号(natural and inseparable characters)として大いなる喜悦に特有の、あらゆる表示記号(sign)の集合を見出す。

Charlton Walter, The Ephesian Matron, William Andrews Clark Memorial Library, 1668-1975. 訳文は遠藤、2016年、240頁

この用法を見るに、「身体上に出現した特定の具体的形状が、ただちに特定の意味と結びつくことが、表示記号とは異なる自体的記号の性質である。具体的形状が(もしくは形状の変化が)そのまま意味であるという点で、記号は個性的特質の特徴でもある」。ラ・シャンブル『諸情念の特徴=記号』(1650)などの用例と照らしても、「一七世紀では、身体変容の実体性は、記号それ自体の実体性と同型的に把握されて」おり*60、「自体的記号の想定によって、記号の余剰としての「感情」〔内面〕が覚束なげに指し示され」ています*61。自体的記号は記号が指示する自然的実体それ自体が記号として受肉しているような特異な実体性をもつ記号概念であり、何か意味に対して過剰であるような身体の実在性を指示する私達のキャラクターという観念に歴史上初めて近似した語法だと思われます。というのも、一五世紀初頭にテオプラストスが発見されることで、市井の小人物の諸類型を活写する古代のジャンル「人さまざま」が漸進的に復活するまで、身分や人間類型をcharacterという語で指示する用例は見当たらないようなのです*62。「自体的記号/表示記号がそのなかに配分される、(表示)記号の全体性があると考えてはならないのである。記号をめぐって解釈者/解釈項の安定した関係が存在していると想定すること自体が、表示記号の全体化を、つまりいたるところに記号の所在を見いだすことができるという、その特異な性能を担保しているからだ。裏返せば、本当は現代においても、特徴=記号の問題は終わっていない。一九世紀観相学から人格の類型学を経て登場人物の記号論に至るまで、それ自体では記号でないはずの充実した基体を措定しつつ、同時にそれを記号と読みかえようとする錯視の運動がかたちをかえて持続している。特徴=記号の水準を思考しそこねているのは、むしろ私たちの方かもしれない」*63。

ところで、古代修辞学の伝統にはアリストテレスの現勢力=活動に等しい物体の運動記述としての活喩energeiaと結びついた擬人法prosopopoeiaeという語があり、大まかには死者や無生物に生命を持っているかのように語らせる技法を意味します*64。この語を単なる装飾としての文彩figureではなく、思考に不可欠な声の比喩形象として論じたブリュノ・クレマンは、プロソポペイアの機能を「あまりにも透き通っているために中に入った水と区別できない水差し」に重ねています*65。

私は、子供たちが小魚を捕るためにヴィヴォンヌ川に沈めた水差しを見つめて楽しんだ。それは川の水に満たされつつ、川のなかにとり込まれてもいて、水が固体となったような透明の外側をもつ「容器」であると同時に、クリスタルガラスが液体となって流れ出したような川というさらに大きな容器に沈められた「中味」でもある。その水差しの喚起する清涼感が、食卓に置かれている場合よりもはるかにおいしく、はるかに苛立たしく感じられるのは、両手ですくえない捉えどころなき水と、たとえ口に含んでも楽しめない流動性なきガラスとのあいだを絶えまなくすり抜ける子音反復として示されるにすぎないからである。

マルセル・プルースト『失われた時を求めて I スワン家のほうへ I』吉川一義訳、岩波文庫、2010年、362-363頁

親密な外部として今ここにあり、透き通るほど自明な感覚的確信として現れているにも関わらず、素材も形式も残さないまま曖昧に流れ去り、結局はその流動の(非)連続が刻印された事実だけを証言するしかない何か。記号ではないのに記号と呼ぶことで措定されつつ除去されてきた、キャラクターの実体substanceあるいは基体substratumとしか言えない充実した性質は、こう言い換えられる気がしています。よって、生命を持たず語り続ける自体的記号の、生者には把捉しきれない形式=構造としての現れをこの光景に集約し、彼/女たちにプロソポペイアという別の名を与えさせてください。それは形象だけでなく、確かに音と声をも含んでいるためです。

形式=配列という観念が含む原子唯物論的な知覚について(§2)、断片的に伝わるデモクリトスの視覚論から補足します。彼は原子の薄皮・皮膜が事物から剥離して空中を飛来し、目に接触することで視覚像を結ぶと考え、この薄皮が睡眠中にも身体に侵入して夢の像をも作り出すどころか、魂の動きや性格や情念、さらには音声すらも伝達する特性を付与していたようです*66。そのせいか、彼の薄皮=剥離像がエピクロスによってエイドラと名付けられたあと、原子論の宇宙を詩にして伝えたルクレティウス『事物の本性について』においては、「扁薄なtenuis」という形容詞が「微弱な、微かな」ではなく「引っ張られて薄くなり触知不可能な」という特別な意味で用いられています。「扁薄なものはすぐさまある過程を経るが、それは縮減させる過程でも一致させる過程でもない。強度を増す過程、極端化する過程である。内や外、深さや平板さを限界まで推し進めてはじめて、内は外になり、深さは平板さになる」*67。自体的記号の平面性(§3)は、夢の光景も情念も音声をもその大いなる表面に張り付けて波打つ形式=配列であると同時に、その(非)連続を取り集めた形式=構造と捉えられるべきです。しかし、その波動は清涼でありながら、苛立たしくも両手からこぼれ落ち続けています。

このような喜びと不安の断続それ自体として感受される自体的記号の実体性を、ギリシア原語の実体οὐσίᾱに遡ってリズム論に送り返してみます。ハイデガーは1920年代前半の講義・演習にてアリストテレス『形而上学』第七巻における実体としての本質τὸ τί ἦν εἶναι論を解釈する中で、本質と現実存在とを原理的に区別する存在論の伝統に抗して、両者が「如何に/どのように」という様態性のリズムにおいて互いを要請しあう「その都度のリズム的存在論」を唱えています*68。この企図を「様態的存在論」という名で引き継いだアガンベンは、実体を本質と現実存在との相互要請そのもの、あるいは「存在が極度に錯綜した状態」*69と捉えた上で、「存在のリズム的であって形象的ではない性質を表出する」ものとして様態modo,modus概念を据えながら、「様態の特別な時間性」をこう説明しています。

“modo”というラテン語の副詞は「ほんの少しまえ、たったいま、最近」を意味する。それは「いま」のなかにあってのごくわずかな時差を示唆する。その時差はクロノロジカルな過去ではなく、むしろ、瞬間が自己自身と合致していないことを表わしており、それに停止して取りあげなおすことを義務付けるのである。そのときには、様態の時間的なかたちは過去でも現在でもなく、いわんや未来でもない[…]。それは“moderno”〔モダン〕なものなのだ。この信用を失墜した言葉に[…]語源的意味を取り戻してやるとしてである。

現在における現在との内密な緊張関係としての時差が、篇薄な知覚の瞬間的総体である形式=配列という様態性を閃かせ、それに立ち止まって何かを証言するよう、生者を絶えず促している。この時間性から自体的記号が発生しているように見えます。どころか、この時差=様態が近代という時代区分をすら基礎づけているのかもしれません。先に引いた遠藤氏の著作は、近代社会の全体を俯瞰する思考が失調し、社会学をはじめとする現代の学知が「近代の終わらなさ」という「再帰性の公的承認」を繰り返すことで迷宮化した近代性の意味空間の外部を見出すべく、西洋的主体の内部作用という近代の薄明を探索する中で特徴=記号の特異性を発見したのでした*70。(初期)近代の観察者が記号と呼ぶことで措定しつつ除去し始めた、いわば他者の諸特徴の中に悪魔祓いしてきた自体的記号の自然的実体性とは、近代的主体を破線化する時差の不安そのものだと思われます。

ミクロに知覚される時差とマクロに回帰する近代(性)とを統合し、私達が置かれた時間の特質を様態的近代と名付けさせてください。生者は様態的近代の只中で、あらゆる瞬間が含む内密な亀裂から溶出する身体や運動のリズム的な諸変容を、類型性、平面性、記号性といった諸形象に固定化して埋め立てるしかない。おそらくは連続写真が視覚的な近似像を初めて提示したであろう、ただ単に点的に連続する無限の瞬間というクロノス的時間(極小量としての構造)に沿って、自体的記号を型押しし続けるしかない。しかし、時差から溶出する不安を喜びに転調させる、時間の質的変化としてのカイロス(リズムとしての構造)も、確かに生きられているはずです。

私達は自体的記号を必要としてきたし、それについて語り続けてきました。しかし、いまや自体的記号に語らせる、あるいは自体的記号として語る状況が訪れています。先に例示した音声合成キャラクターとVTuberです。オタク論もキャラクター論もかつての切迫感を失い、動画サイトには配信者やキャラたちの顔と声とが氾濫し、記号化あるいは類型化するのも馬鹿らしいほど大量の個体の諸特徴がごろんと剥き出しになっています。彼らは滑稽で無価値だからこそ愛する以外にはどうしようもない生の休止を断片的に動画化したのち、俗悪な装飾文字のサムネイルを付し、かろうじて各自を区別することで、ひどく頼りない破線的な形式=関係を結んでいます。まるで一話ごとに出来事の因果が断ち切られるギャグ漫画やコミック・ストリップを読むような、「物語」を成さない非意味的で点的な視聴が「全体」なる観察効果を発生させずに断続し、その(非)連続を単に感覚的に了解するしかない人間的自然が、そこに立ち現れています。

人々が目的=終焉を欠いて様態的に世俗の生をただ謳歌する光景に、再動物化した人類の「ポスト歴史」を指摘して済ます愚鈍は慎むべきです(この点、アガンベン自身が過去の歴史論を裏切っているように見えるときがあります)*71。もちろん、「惑星規模で広がっている消費者大衆は(旧来の民族的および宗教的な諸理想にたんに舞い戻らない時にも)、ポリスのいかなる新たな形象をも垣間見せてはくれない。しかし、新たな政治が直面しなければならない問題とは次のようなものである――世俗の生の十全な享楽のみに向けられた政治的共同性は可能か? しかし、よく見れば、これはまさに哲学の目標ではないのか?」*72。スペクタクルの破壊性が含む肯定的な可能性を彼はこう示唆します。「事実、我々の生きているこの時代は、人間が自分の言語的本質そのものを――言語活動のこれこれの内容ではなく、しかじかの真の命題をでもなく、人が話すという事実そのものを――経験できるようになった初めての時代でもある」*73。

自体的記号の自体性を、彼に倣って変形してみます。「「人間それ自体」においても個々の「人間」においても、人間に関する同じ定義が当てはまるならば、「それ自体」とは何を意味しうるのか」*74。こう問うたアリストテレスは、それ自体という代名詞の使用を無意味と見ていたようです。一方でプラトンは『第七書簡』において、例えば「円と言われているもの」があるとき、①名詞(「円」という名前)②定義(円の動詞的説明)③像(ろくろで作った可感的な円)の三つによって円の④知識が成立するとした上で、⑤イデアとしての「円それ自体」はそれらを参照しながらいずれとも一致しない、と述べています*75。ここでイデアは独自の名を持たないゆえか、それ自体autosという代名詞を通じて、すでに言われた何かを指示しつつそれと自らを区別するという、言語の中で言語に向き直るような特異な文法構造によって語られているように見えるのです。アガンベンはこのイデアがもたらす言語の相互指示と再取得の関係を前方照応と呼びます。「前方照応的代名詞(autosのような)[…]が現実の一断片を指示しうるのは、この現実の一断片がすでに意味付与された別の語をつうじて表示されてしまっているかぎりにおいてである」*76。イデア=もの自体とは、可感的事物から切り離された普遍的実体ではなく、事物が名前を持って言語活動の中に存在しているという事実を指示することで、事物の言表可能性そのものに触れる言葉である。このように論じて、彼はプラトンの言語観に与します*77。

アリストテレスの言語観は概ね、事物(言語外の現実存在)と言語(本質存在)との分離を前提した上で、あらゆる存在を「SはPである」式の主語に対する述語づけの論理に従わせることで、二つの対立項を「同一性 identità=同じもの la stessa cosa」に収束させる。反対にプラトンの言語観は、同一性が対立させる言語と言語外の事物を、言語における単一の自己言及運動に内在する極性に変えることで、「自体性 ipseità=もの自体 la cosa stessa」を露わにする*78。アガンベンにおける自体性とは、言語活動が存在することそれ自体を人間に開示する言語使用のことだと言えます。

では、そのような言語観から理解される「人が話すという事実そのもの」の経験とは何か。例えばそれは実現すべき理念という目的を失って自己準拠的なパフォーマンスと化し、伝達される意味内容(目的)よりも発話行為(手段)によって聞き手の情動を喚起する現代の「政治」的言説(あるいは目的であるはずの作品よりも、手段にすぎないはずの芸術家の創造的精神そのものを言祝ぐ近代芸術のイデオロギー)を指している、と解釈できます*79。その上で、そうした現代の言語経験の肯定的な特質をどう掬い上げるべきか。直截な処方箋を提示する論者ではありませんし、彼の膨大な著作群を十分に読み込めていないことも白状します。

よってこれ以後は、本稿の性格それ自体を、言い淀んできたことを言わせてください。自体的記号が語る言葉は何か、語り得ないものなど無いかのように聞こえます。彼/女らの声を聞いていると、純粋に言いたいと思っていたことが霧散していく感覚があります。生者として言わなければならないことなど、もう残っていない気がしてきます。一見してあまりにも他愛ない言語使用が、生者が屈折させすぎた言語の無垢を回復している、と言って許されるかどうか。擬人法それ自体が喋っている、とでも言ったような。意味の余剰が余剰の内部で、別の意味の体系を紡いでいると、何の根拠もなく思い込みたくて仕方がない。それについて語るよりも、それとして語るべきである、という確信がわだかまっています。

プラトンは『第二書簡』にて、自分の名で出回っている対話篇の作者は自分ではないと言っています。それは「美しく、若くなったソクラテス」の作品なのだと*80。「自分について語られている当のテクストで、その当の彼が、自分の登場する対話篇の作者の座を占める。[…]鋭敏きわまる古代の批評家の指摘によれば、プラトンの文体は、初期の対話篇では明快なのに、自分にとって核心的なテーマに直面すると、より不明瞭な、ふくれあがった、同じことを何度も並列する文体になるという(デメトリオスは「文が次から次へと投げ重ねられている」と書いている)」*81。

もし、自体的記号のそれ自体とは言語活動のことなのだとしたら、「それが私たちに見える点において、言葉は沈黙する。[…]言語活動の沈黙が、言語活動の顔が見える。それは事物の顔と一致する。じつのところ、私たちに言語活動が見えるのはただ、私たちが言語活動から暇を取る点においてである。/この光景を前にした人間たちは、言葉の顔に堪えられず、自分自身の顔が剥き出しであることに堪えられずに恐怖を覚えて後ずさりする。無形の、名のないものが人間たちを恐怖で充たすのではない。言葉が顔面をもって見えるということが人間たちを恐怖で充たすのである」*82。

こう言ってみます。言語にとってキャラクターとは自体的記号である。言語をそれ自体に投げ返して耐えがたい沈黙を突きつけるという意味で、自体的記号とは言語活動の顔である。では、キャラクターにとって言語とはなにか。自体的記号が声を持つという事態において何が起きているのか。こうしているあいだにも、それ自体が/の言語である自体的記号は、限りなくどうでもよいもののように人の言葉のようなものを喋り続けています。言葉の意味作用が霞むほど、言語活動が生起しているという事実だけが感覚されるほど、無際限に。おそらく、自体的に意味であるキャラクターにとっては、言語という象徴体系こそが余剰なのであり、キャラクターが人を模して語る言葉から、キャラクターの考えていることをそのまま読み取ってはならないと思われるのです。

§5 自体的記号の声のために

歴史にはじめてその空間を開くのは、インファンティアなのである。ラングとパロールのあいだの差異の超越論的経験なのである。[…]このために、歴史は語る存在としての人類の直線的時間にそった不断の進歩ではなく、その本質において、間隙であり、不連続であり、エポケーなのだ。

『幼児期と歴史』93頁

アガンベンは同一の主題を別の形で繰り返し、深化させる書き手です。§1で示したインファンティアという観念も、ここまでの議論と同型的に図式化はできます。それは言語の習得以前にある心理的実体ではなく、言語に内属する記号論的なものと意味論的なものとの狭間で、「知っていること」と「言うこと」とのあいだで躊躇うこと、言い換えれば、あらゆる人間的な経験を成立させる思考という場所そのものの比喩形象です。「思考、すなわち、魂の最も高貴な場所であり、公共性そのものであるその場所には、社会から追放された、ものいわぬ子どもがいる。[…]考えること、抵抗すること、それは、ものいわぬ子どもの仕事でなくていったい何であろうか。思考とは何よりも言語(の使用)の抵抗なのだから」*83。もともとイタリア語における思考pensieroの語は、苦悶、激しい不安を意味しており、その語源であるpendereは「未決定の状態にあること」です*84。情報の濁流に窒息するような未決の言い淀みの中で、強いて言葉を発すること、あるいは強いて何者かに語らせることが、私達の不安を喜びに転調させます。「ただほんの一瞬だけ、イルカのごとく、人間の言語活動は自然の記号論的な海から頭を外に持ち上げるにすぎない。しかし、人間的なものとは、もともと、純粋言語からディスクールへのこの移行以外のものではない。そして、この転移、この瞬間が、歴史なのだ」*85。思考に共棲する限りで主体とキャラクターとはお互いを区別せず、一人の永遠の物言わぬ子供として存在しています。そして、自然のリズムを受け取る瞬間、両者は分離して水面に浮かび上がり、透明な水差しと掬いきれない水流との戯れが始まる。

しかし、西平氏の解釈を経由した理由でもありますが、アガンベンは最終的にこの比喩形象を具体的な記述に導かず、暗に「ポスト歴史=ポスト形而上学」的な現実に送付するばかりです。彼は『言語活動と死』において、『存在と時間』のダー‐ザイン(そこ‐であること)と『精神現象学』の感覚的確信(このもの)とを指示代名詞としての性格から類比し、先に見たイデア=それ自体と同じく言述行為そのものに対する指示子と捉えます。そして、これらの哲学上の概念一般の自己指示性は、動物通有の音声とは異なる「人間の声が在る」という事態に、声が「もはや純粋な音声ではないが未だ意味でもない」という特異な身分をもって存在することに由来すると見ます。「〈在ること〉は、言語活動の生起の開示として、スピーリトゥスspiritus〔気息、霊、精神〕として、音声のうちに存在している(esse in voce)」*86。 あらゆる形而上学の否定的根拠として働く限りで、人声とは大文字の〈声〉Voceであり、この〈声〉を持たない言語活動を思考することが、形而上学の地平を乗り越えるための課題であると言うのです。

絶対的に言葉で表現できることどもからなる時代――その時代の極端なニヒリズム的激情を今日私達は経験するに至っている――、〈言葉で表現できないもの〉の一切の像および存在論的・神学的なものの一切の仮面が一掃されてしまった時代、すなわち、それらの依拠している無をいまや単純に表示するような言葉へと解消されてしまった時代、そしてまた、人間による言語活動経験のすべてが、意志が無しか言いたいとは思わないという、究極的な否定的現実にまで引き戻されてしまった時代――おそらくはこのような時代こそは、人間が言語活動の内にインファンティア的な仕方で(すなわち、意志もなく、〈声〉もないままに、しかしまたエートス的、常在的な仕方で)住まっていることが再び目に見えるようになる時代でもあるのだ。

『言葉と死』212頁

彼には確かに、それが見えています。「もし人間が言葉を話す存在でも死すべき存在でもなかったとして、それでもなお死ぬことも言葉を話すこともやめることがないとしたら、どうなるのか」*87と問います。そして、生の目的=終焉やら人間本性やらの虚構をでっち上げる「死への呼び声」を聞かず、いかなる〈声〉の呼びかけにも応じず、生者の死を嘆き悲しむ良心の〈声〉すら永劫に響かない、自らの純粋な言語活動の内に留まり続けた先で、ただ単純に死ぬことを提案します。そのような生こそが「〈声〉のかなたにあって、もっとも本来的な意味で人間的な次元、[…]すなわち、この世に生まれなかったこと、そして自然本性をもたないことが可能であるような次元として思考するべく残っているものではないのだろうか」*88。彼はそれを凝視しています。しかし、それに語りかけるどころか、それとして喋ろうとは露ほども思っていません。

生き物は自分の内に自分固有の声を除去しつつ保存することによってロゴスを持つのであり、また同様に生き物は、自分の固有な剥き出しの生をポリスの内で例外化されることによってポリスに住む。[…]剥き出しの生における「政治化」とは形而上学の使命そのものであり、そこでこそ、生き物としての人間の本性である人間性が決定される。[…]政治が存在するのは、人間が、言語活動において自分の剥き出しの生を分離し自分に対立させ、同時に、その剥き出しの生との関係を包含的排除の内に維持する生き物だからだ。

生者が人間性を保つべく、〈声〉における意味の出現から排除した動物的な声。思考の躊躇いを感じさせない自体的記号の声に、動物の音声の回帰を感じることはままあります。言語の内にインファンティアを持つことで、「知ること」と「言うこと」とに分割されてしまった人間に対して、動物は分裂を知らない単一の声、あるいは絶対的な言語そのものであり、それを忘却することで「意識の声」が可能になっている条件でもあるためです*89。一度は検討するべき問題ですが、事態は先を行っています。動物でも人間でもない、生まれていない者の声が確かに聞こえています。「〈声〉を決して存在しなかったものと考える」こと*90。アガンベンが〈声〉に賭ける思索の執拗さゆえ、むしろ彼を読めば読むほど不可能に思えてくる課題です。しかし、その端緒だけは描かなければ、本稿も〈声〉から一歩も出ずに終わります。

話し言葉の現前性に代わって書き言葉という痕跡の優位を主張することは、フォネーφωνήをセマンティケーσημαντική(霊魂の中に書き記されたものの記号)と見なすことで、すでにグランマタγϱάμματαの観点から言語を捉えていたギリシア形而上学の根本問題を強調するにすぎない*91。アガンベンにおける文字は、音声の理解可能性を保証しつつその除去を前提化する〈声〉のしるしです。それは古代の文法学者に「分節言語(書かれうる音声)の最小部分」と定義されて以来、音声の符牒かつ構成要素という特権的な根拠と化し、自分自身のインデックスとして意味表現作用の循環全体を支えています*92。もし仮に、この循環が十全に機能しない言語の経験があるとしたら、どうでしょうか。

筆者は別稿にて、例えば言語音に含まれる韻律などの非言語的な要素を思考する経験を「声は言語ではない」=〈声/言語〉の次元と位置付けた上で、入力した文字がそのまま他者の言語音として現象する音声合成ソフト(Text To Speech)の経験を「文字は声である」=〈文字=声〉の次元と設定し、両者のあいだの循環に亀裂やズレが生じていることを証言しました*93。「声は言語ではない」ことの豊穣が「文字は声である」ことの快楽に失調する、「聞く」と「書く」との関係を変容させる新たなショートサーキット。本稿の議論からこの図式を捉え直してみます。

一方に、文字を読み書きすること自体が限りなく豊穣な目的にして手段であるような、あえて言った二〇世紀的なテクスト経験の自律性があります。他方に、音声合成ソフトによって「キャラの音声を書く」という目的のための純粋な手段に貶められ、固有の持続や物質性を半ば失い、聴覚経験の支えとして消滅していく文字があります。もし〈声〉の形而上学的特権をこそ問題化すべきだとするアガンベンの診断が正しいならば、文字によって除去されてきた音声が、逆に文字を除去してしまう音声合成ソフトの経験を、擁護しなければならないはずなのです。

声の同期的現前と語用論的崇高への欲望が突出したVTuberの配信文化を含め、〈声〉の立場からそれについて語っても虚しいはずです。 むしろ、そのような声として語ることで〈声〉を変形できないか。自らの無意味さを動物の声に貶めず、その内に〈声〉の良き蓄積を保存できないか。自体的記号という言語活動の謎めいた顔に、「活字文化」と「映像文化」の対立に回収されない特異な声を持たせること。筆者が自らの作品=活動に負わせた課題とは、このようなものです。駆け足の議論で膨大な疑念と諸問題を示唆するに終始した恨みは自覚されますから、これらの解決は〈声〉に頼らず、実践で示すこととします。

最後に、以上のアガンベン的キャラクター論を具象の分析に応用するための見通しも、最低限示してみます。先ほど見た擬人法という語は、「顔=仮面 (プロソポン)」を「制作する (ポイエイン)」という原義を持っており、この語を「不在の者の声をテクストに響かせる声の比喩形象」と捉え直したブリュノ・クレマンは、プロソポペイアに固有の意味と価値が出現する第一の契機に直接話法を挙げています。言葉を引用符に囲み、直接話法で台詞を書くこと自体が、書く者が何者かの声の現前性をテクストに導き入れる根源的な操作である。もともと文字が包摂的に排除してきた音声が、直接話法の全面化、あるいは音声との同期というかたちで回帰したテクスト経験の歴史的プロセスとして、キャラクター文化の諸相を統一的に捉えることは可能なはずです。

例えばライトノベルやネット小説は、地の文と台詞を問わない直接話法的な文体が、キャラの声と顔のみならず、それと平等な水準で話者の内言をも立ち上がらせる、特異に平面的な現前性を持っています。ノベルゲームについては、画面に表示しうる文字数の制限からくる簡潔な直接話法の多用が、クリック操作によって断続することの特有の読み味が指摘されてきました。それが立ち絵とともに生起することの快楽は、多くのソーシャルゲームのコミュ機能へと引き継がれています。同人音声作品に関しては、音声が指示する空間イメージに聴者を位置づけながらその身体を触発することに特化した、触覚的かつオノマトペ的なあられもない語りの連続が、おまけで付属する台本テキストファイルから文字として参照できます。聴覚の支えとして残余化したテクストという意味では、最も先鋭的なケースかもしれません。

音声合成ソフトを用いた制作は、データベース化された声優の声を抑揚の細部まで含めて徹底的に操作する経験であり、思考のインファンティアあるいは声の自己触発の水準から主体とキャラとの関係を再考するためのモデルになりえます。おそらくそこにおいては、不在の他者に欲望されることの欲望が、ただ他者が喋りうること、言語活動が在ることの神秘によって変形を被っている。詳論は今後の課題にするとして、下世話な例でお茶を濁せば、声の操作が激化するに至ると、音声合成ソフトに対応したキャラとは異なる同じ声優の別のキャラの残像が活性化され、妄想オナニーが強く促進された経験は忘れがたい次第です。

ところでアガンベンは、「感覚と知性を媒介し、それが作り出すファンタスマのもとで、感覚的な形態と可能的な知性との結合を可能にするものである限りで、「空想」は古代と中世の文化において、まさしく私達の文化が「経験」にあてがっているのと同じ場所を占めている」と論じています*94。現代の「経験の破壊」を新たな経験として認識し、「なんであれかまわない肉体」を肯定し続ける方法が、未だ汲み尽くされないまま彼の著作に眠っていることだけは確かなのです。

*1:西平、2015年、193頁

*2:同、209-213頁

*3:アガンベン『幼児期と歴史 経験の破壊と歴史の起源』上村忠男訳、岩波書店、2007年(原著1978年・2001年)

*4:アガンベン「思考の潜勢力」『思考の潜勢力 論文と講演』高桑和巳訳、月曜社、2009年(原著2005年)、332-351頁など

*5:松本潤一郎「ニーチェと遠隔妊娠――のちに生まれる者へ」『Kawade道の手帖 ニーチェ入門:悦ばしき哲学』河出書房新社、2010年、187-196頁

*6:アウグスティヌス『告白 I』山田晶訳、中公文庫、2014年、29頁(第1巻8章13節)

*7:ルソー『エミール(上)』今野一雄訳、岩波文庫、1962年、97頁

*8:森田伸子「ポストモダニズムとインファンス」増渕幸男・森田尚人編『現代教育学の地平 ポストモダニズムを超えて』南窓社、2001年、216-244頁

*9:『ボーカロイド文化の現在地』収録予定の拙稿「ボイスロイドの他なる声 思考の比喩形象としての音声合成キャラクター試論」にて、この他愛なさを価値的に論じるための方法を素描しました

*10:アガンベン『身体の使用 脱構成的可能態の理論のために』上村忠男訳、みすず書房、2016年(原著2014年)、355頁

*11:アガンベン「このうえなく無気味なもの」『中味のない人間』岡田温司ほか訳、人文書院、2002年(原著1970年)、5-14頁

*13:同、62頁

*14:同、72頁

*15:同、56頁

*16:西山達也「翻訳不可能なリズムをめぐって ハイデガーによるアリストテレス読解の一側面」『現代思想』2018年2月臨時増刊号、青土社、241-253頁。ここでの各文献解釈はこの論考に多くを負います

*17:アリストテレス『形而上学(上)』出隆訳、岩波文庫、1959年、39-40頁

*18:Émile Benveniste, "La notion de 'rythme' dans son expression linguistique”, Problèmes de linguistique générale, vol.1, Paris, Gallimard, 1966, p.327-335.

*19:石田英敬「<リュトモス>の襞」『現代詩手帖』1997年7月号、思潮社、156-161頁

*20:ヴェルナー・イェーガー『パイデイア ギリシアにおける人間形成(上)』曽田長人訳、知泉書館、2018年、237-239頁

*21:西山、同上、242頁

*22:マルティン・ハイデッガー「ピュシスの本質と概念について」『ハイデッガー全集第九巻 道標』辻村公一ほか訳、創文社、1985年、293-382頁

*23:アリストテレス『アリストテレス全集四 自然学』内山利勝訳、岩波書店、2017年、70-76頁

*24:ハイデッガー、同上、332頁。訳文は西山、同上、246頁

*26:「芸術作品の根源的構造」『中味のない人間』147頁、すべて強調原文

*27:同、147-154頁

*28:Philippe Lacoue-Labarthe, "L’Echo du sujet”, Le sujet de la philosophie: Typographies I, Paris, Flammarion, 1979, p.291.

*29:西山、同上、250-251頁

*30:ラクー=ラバルト、同上。この文献については「琴葉姉妹と読むフェリシア・ミラー・フランク『機械仕掛けの歌姫 19世紀フランスにおける女性・声・人造性』」にて簡単に要約しました。https://www.youtube.com/watch?v=KV2kGLRkYkk

*31:『中味のない人間』70頁

*32:パスカル・キニャール『音楽の憎しみ』博多かおる訳、水声社、2019年(原著1996年)、133-137頁

*33:同、139頁

*34:同、142頁、強調原文

*35:「ディム・ストッキング」『到来する共同体』65頁

*36:同、67頁

*37:岡田温司『アガンベンの身振り』月曜社、2018年、同『増補 アガンベン読解』平凡社ライブラリー、2021年

*38:中村魁「「前提化構造」を超えて ジョルジョ・アガンベンにおけるonto-logiaの問題」『ディアファネース:芸術と思想 京都大学大学院人間・環境学研究科岡田温司研究室紀要 第六号』2019年、111-139頁

*39:松本潤一郎「マイナーと福音 〈階級〉を構成する〈委員会〉の思考」『現代思想』2006年6月号、青土社、188-206頁

*40:アガンベン「映画の一倫理のために(一九九二年)」『ニンファ その他のイメージ論』高桑和巳訳、慶應義塾大学出版会、2015年、53-55頁

*41:鶴田裕貴「人種的身体 初期コミック・ストリップにおけるステロタイプ(後編)」『一連 Vol.2』一連社、2020年、37頁。より参照しやすい文献として、鶴田裕貴「不安の馴致と他者としてのキャラクター アメリカ初期コミック・ストリップの反復性」『東京大学大学院表象文化論コースWebジャーナル』第1号、2022年

*42:大塚英志『アトムの命題 手塚治虫と戦後まんがの主題』徳間書店、2003年など

*43:伊藤剛『テヅカ・イズ・デッド ひらかれたマンガ表現論へ』NTT出版、2005年、95頁

*44:三輪健太郎『マンガと映画 コマと時間の理論』NTT出版、2014年、192頁

*45:ササキバラ・ゴウ「浮遊するイメージとキャラクター 近代メディア史におけるまんが・アニメの位置づけ」『新現実』4号、太田出版、2007年、258-259頁

*46:松下哲也『ヘンリー・フューズリの画法 物語とキャラクター表現の革新』三元社、2018年、260頁

*47:三輪、同上、203頁

*48:鶴田、2020年、59頁

*49:佐藤真理恵『仮象のオリュンポス 古代ギリシアにおけるプロソポンの概念とイメージ変奏』月曜社、2018年、81頁

*50:アガンベン『事物のしるし 方法について』岡田温司・岡本源太訳、筑摩書房、2011年(原著2008年)、61-63頁

*51:ヤーコプ・ベーメ「シグナトゥーラ・レールム」『キリスト教神秘主義著作集第一三巻』南原実訳、教文館、1989年、106頁

*52:『事物のしるし』78頁

*53:同、120頁

*54:アガンベン「創造行為とは何か」『創造とアナーキー 資本主義宗教の時代における作品』岡田温司・中村魁訳、月曜社、2022年、49頁

*55:同、54頁

*56:アガンベン『スタンツェ 西洋文化における言葉とイメージ』岡田温司訳、ちくま学芸文庫、2008年(原著1977年・1993年)、12頁

*58:アガンベン「顔」『人権の彼方に 政治哲学ノート』(原題『目的なき手段』)高桑和巳訳、以文社、2002年(原著1996年)、101頁

*59:遠藤知巳『情念・感情・顔 「コミュニケーション」のメタヒストリー』以文社、2016年、229-241頁

*60:遠藤、同上、243頁

*61:同、248頁

*62:同、302-303頁

*63:同、251頁、強調引用者

*64:同、101頁

*65:ブリュノ・クレマン『垂直の声 プロソポペイア試論』郷原佳以訳、水声社、2016年(原著2013年)、163頁

*66:佐藤、2018年、90-114頁

*67:「ピエロ・グッチョーネの状況」『ニンファ その他のイメージ論』180頁

*68:阿部将伸「「様態的存在論」をめぐって 初期ハイデガーにおけるナトルプ批判とアリストテレス解釈」『現代思想』2018年2月臨時増刊号、青土社、226-240頁

*69:アガンベン「要請の概念について」『哲学とはなにか』上村忠男訳、みすず書房、2017年(原著2016年)、60頁

*70:遠藤、2016年、3-14頁

*71:アガンベン『開かれ 人間と動物』岡田温司・多賀健太郎訳、平凡社ライブラリー、2011年(原著2002年)、134頁など

*72:『人権の彼方に』120頁、強調原文

*73:同、121頁、強調原文

*74:アリストテレス『ニコマコス倫理学(上)』高田三郎訳、岩波文庫、1971年、31頁

*75:プラトン『プラトン全集一四』水野有庸・長坂公一訳、岩波書店、1975年、148-151頁

*76:「言い表しうるものとイデアについて」『哲学とはなにか』95頁

*77:ここでの説明は註にて前掲した中村、2019年に多くを負います

*78:『到来する共同体』125頁

*79:中村魁「訳者解題」『創造とアナーキー』176-184頁、197-198頁

*81:「もの自体」『思考の潜勢力』21-22頁、強調原文

*82:「顔と沈黙」『ニンファ その他のイメージ論』129-130頁

*83:田崎英明『無能な者たちの共同体』未来社、2007年、183頁

*84:アガンベン『言葉と死 否定性の場所にかんするゼミナール』上村忠男訳、筑摩書房、2009年(原著1982年)、248頁

*85:『幼児期と歴史』99頁

*86:『言葉と死』92頁

*87:同、11頁、強調原文

*88:同、225頁、強調引用者

*89:『幼児期と歴史』91頁など

*90:『言葉と死』241頁

*91:『スタンツェ』308-309頁。詳しくは岡田温司「デリダを読むアガンベン、アガンベンを読むデリダ」『イタリアン・セオリー』中央公論新社、2014年、177-210頁など

*92:『言葉と死』98-103頁

*93:前掲、「ボイスロイドの他なる声」

*94:『幼児期と歴史』39-40頁